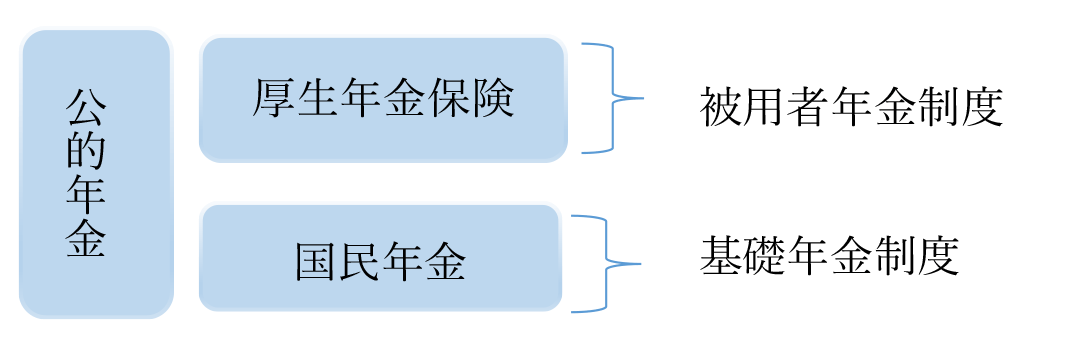

公的年金制度の仕組み

我が国の公的年金制度は、次のように2種類に分かれています。

基礎年金制度

基礎年金制度(国民年金)は、従来、自営業の方などを対象としていた国民年金制度を、昭和61年4月よりサラリーマンやその被扶養配偶者にも適用を拡大し、全国民に共通の「基礎年金」を支給する制度として発足しました。

これにより、厚生年金に加入している方は、併せて国民年金にも加入し、同時に2つの年金制度の適用を受けることになっています。

被用者年金制度

被用者年金制度は、公的年金制度のうち基礎年金制度を除いたものをいい、平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一され、公務員や私学教職員なども厚生年金に加入することになりました。

国民年金の被保険者

国民年金には、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての方が加入することになっており、次の①から③の3つの種別に区分されています。

- ①第1号被保険者

- 20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者に該当しない者

(学生、農林漁業従事者、自営業者とその家族) - ②第2号被保険者

- 厚生年金保険の被保険者(65歳未満)

- ③第3号被保険者

- 第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者

厚生年金の被保険者及び実施機関

厚生年金の被保険者は、次の①から④の4つの種別に区分されており、被保険者の資格及び標準報酬の管理、保険給付、保険料徴収等に関する事務については、各種別に応じた実施機関が行うことになっています。

- ①第1号厚生年金被保険者

- 第2号から第4号厚生年金被保険者以外の民間被用者等

〔実施機関:日本年金機構(厚生労働大臣から委任・委託)〕 - ②第2号厚生年金被保険者

- 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金被保険者

〔実施機関:国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会〕 - ③第3号厚生年金被保険者

- 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金被保険者

〔実施機関:地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会〕 - ④第4号厚生年金被保険者

- 私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金被保険者

〔実施機関:日本私立学校振興・共済事業団〕

年金の種類

現在の公的年金制度での年金の種類は、次の表のように給付の種類が3つに分かれ、年金制度によって名称が異なっています。

年金制度 給付の種類 |

厚生年金 | 国民年金 (基礎年金) |

| 老齢給付 | 老齢厚生年金 | 老齢基礎年金 |

| 障害給付 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |

| 遺族給付 | 遺族厚生年金 | 遺族基礎年金 |

リンク《年金制度資料》

- 参考リンク