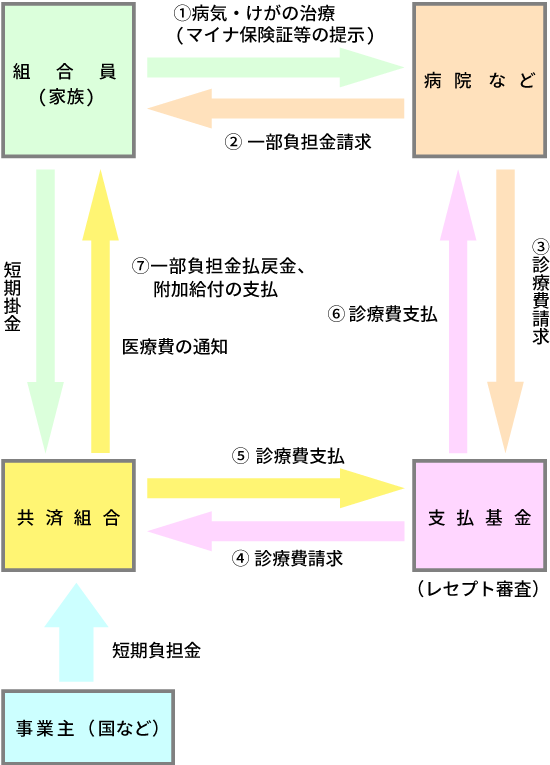

医療費の仕組み

医療費の仕組み

病気やけがをしたとき

1. 療養の給付

組合員が病気又はけがをしたときは、「マイナ保険証」等(※)を保険医療機関(健康保険を取り扱う病院など)へ提示することにより、次のような療養が受けられます。

- ① 診察

- ② 薬剤又は治療材料の支給

- ③ 処置、手術その他の治療

- ④ 居宅における療養上の管理など

- ⑤ 病院又は診療所への入院

第三者加害(交通事故など)又は公務による病気やけがをしたときは、共済組合へ申し出てください。

2. 家族療養費

被扶養者が病気又はけがをしたときは、組合員と同様に、「マイナ保険証」等(※)を保険医療機関へ提示することにより、組合員と同様の療養が受けられます。

【後期高齢者医療制度】

75歳以上(一定の障害をお持ちの方は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度の適用を受け、法務省共済組合の被扶養者から外れます。

よって、共済組合の短期給付に関する規定の適用はありません。

※保険医療機関等の受診に当たっては、「マイナ保険証」か「組合員証」・「組合員被扶養者証」又は「資格確認書」を利用することができますが、令和7年12月2日以降は、原則「マイナ保険証」を、例外的に「資格確認書」の利用が認められる取扱いとなります(令和7年4月1日現在)。なお、「マイナ保険証」の利用に際しては、利用者において、個別にマイナポータル等で利用登録が必要です(初回のみ。)。

入院したとき

入院時食事療養費

組合員又は被扶養者が病院などに入院し、食事の提供(以下「食事療養」という。)を受けたときは、その食事療養に要した費用(以下「食事療養費」という。)のうち標準負担額分を組合員又は被扶養者が自己負担することになっています。食事療養費から標準負担額を差し引いた額を共済組合が「入院時食事療養費」として負担します。

なお、組合員又は被扶養者が負担する標準負担額については、組合員の所得の状況など(住民税非課税世帯など)により減額される場合があります。

食事療養費

| 標準負担額分(組合員又は被扶養者負担) |

| 入院時食事療養費(共済組合負担) |

家庭で看護を受けるとき

1. 訪問看護療養費

組合員が公務外の病気やけがにより、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受け、共済組合が必要と認めたときは、その費用の7割を「訪問看護療養費」として共済組合が負担しますので、組合員は残りの3割を指定訪問看護事業者に支払うことになります。

2. 一部負担金払戻金

組合員の負担した3割の額が25,000円を超えた場合は、超えた額が「一部負担金払戻金」として支給されます。

ただし、標準報酬月額が530,000円以上の組合員は、50,000円を超えた額が「一部負担金払戻金」として支給されます。

3. 家族訪問看護療養費

組合員と同様に、被扶養者が指定訪問看護を受け、共済組合が必要と認めたときは、その費用の7割(6歳以下(義務教育就学前)は8割、70~74歳の前期高齢者は8割)を「家族訪問看護療養費」として共済組合が負担しますので、組合員(被扶養者)は、残りの3割(6歳以下(義務教育就学前)は2割、70~74歳の前期高齢者は2割)を支払うことになります。

4. 家族訪問看護療養費附加金

組合員(被扶養者)が負担した3割(6歳以下(義務教育就学前)は2割、70~74歳の前期高齢者は2割)の額が25,000円を超えた場合は、超えた額が「家族訪問看護療養費附加金」として支給されます。

ただし、標準報酬月額が530,000円以上の組合員は、50,000円を超えた額が「家族訪問看護療養費附加金」として支給されます。

【指定訪問看護がみとめられるのは】

病状が安定している難病患者、重度障害者などで主治医が必要と認めた場合などがあります。

【7割】

訪問看護療養費

(家族訪問看護療養費)

〔共済組合負担〕

【3割】

組合員負担

(被扶養者負担)

【共済組合負担】

一部負担金払戻金

(家族訪問看護療養費附加金)

- 標準報酬月額530,000円未満 25,000円を超えた額

- 標準報酬月額530,000円以上 50,000円を超えた額

【組合員負担】

- 標準報酬月額530,000円未満 25,000円まで

- 標準報酬月額530,000円以上 50,000円まで

移送されたとき

1. 移送費

組合員が、病気やけがにより移動することが著しく困難であり、緊急的に移送された場合(通常の診療のための通院を除く)の移送に要した費用については、共済組合が必要と認めたときには、「移送費」として支給されます。

2. 家族移送費

被扶養者が移送された場合には、「家族移送費」として支給されます。

移送費又は家族移送費は一定の基準により算定されますので、必ずしも実費分が支給されるわけではありません。

なお、医師が看護人の付添いが必要と判断した場合で、共済組合も必要と認めたときは、看護人に係る移送の費用も支給されます。

3. 提出書類など

| 給付対象 | 病人の直接的な移送費(電車、自動車、船など)のほか、看護人の付添いが必要な場合には、看護人の運賃、手当、宿泊料も対象となる。 |

|---|---|

| 提出書類 | 移送費(家族移送費)請求書(医師の証明が必要) 移送の事実を証明する証拠書類(領収書など) 看護人を付き添わせたときは、医師の証明書 |

医療費が高額になったとき

1. 高額療養費

組合員若しくは被扶養者が同一の月にそれぞれ1つの病院、診療所、薬局その他の療養機関から受けた療養(入院時の食事療養を除く)についての自己負担額が高額療養費の算定基準額を超えた場合に、その超えた額を「高額療養費」として支給します。

「マイナ保険証」を病院に提示すると、共済組合から病院などへ直接高額療養費を支払いますので、窓口での支払額が少なく済みます(※)。

なお、自己負担額の計算は、医科、歯科、入院別に行います。この自己負担額には、特定療養費、療養費及び訪問看護療養費についての自己負担額も含まれます。

高額療養費の算定基準額は、組合員の標準報酬の月額、かかった医療費の総額などによって異なりますので、詳しくは共済担当係にお尋ねください。

※これまで、高額療養費の窓口支払額を抑えるには、事前に共済組合から発行された「限度額適用認定証」を病院で提示する必要がありましたが、マイナ保険証を使用することで、限度額適用認定証の提示が不要となりました。

| 区 分 | 自己負担限度額【70歳未満】 |

|---|---|

| ア.標準報酬月額 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当者 140,100円) |

イ.標準報酬月額 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当者 93,000円) |

ウ.標準報酬月額 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当者 44,400円) |

エ.標準報酬月額 |

57,600円 (多数該当者 44,400円) |

| 低所得者 (住民税非課税) |

35,400円 (多数該当者 24,600円) |

〔事 例〕

標準報酬月額が440,000円(28級)の組合員が病院に入院し、同一月内の窓口支払額が300,000円(総医療費1,000,000円)となった場合(食事に係る支払額を除く。)

総医療費1,000,000円

窓口支払額300,000円

(療養の給付)

700,000円

(高額療養費)

212,570円

(自己負担額)

87,430円

(一部負担金払戻金)

62,400円

(最終自己負担額)

25,030円

| 区 分 | 自己負担限度額【70歳~74歳】 (平成30年8月診療分以降) |

||

|---|---|---|---|

| 外 来 (個人ごと) |

外来+入院 | ||

| ア.標準報酬月額 830,000円以上 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当者 140,100円) |

||

| イ.標準報酬月額 530,000円~790,000円 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当者 93,000円) |

||

| ウ.標準報酬月額 280,000円~500,000円 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当者 44,400円) |

||

| 一般 | 標準報酬月額 260,000円以下 |

18,000円 〔年間上限144,000円〕 |

57,600円 (多数該当者 44,400円) |

| 低所得者 | Ⅱ(住民税非課税、年金収入800,000円超~1,600,000円) | 8,000円 | 24,600円 |

| Ⅰ(住民税非課税、年金収入800,000円以下) | 15,000円 | ||

2. 一部負担金払戻金・家族療養費附加金

法務省共済組合では、組合員又は被扶養者の自己負担額に対し、次のとおり附加給付として「一部負担金払戻金」又は「家族療養費附加金」を支給します。

- ①組合員又は被扶養者が同一月に同一病院の窓口で支払った一部負担金又は自己負担額(高額療養費が支給される場合は、高額療養費を控除した額)が25,000円を超えた場合には、超えた額が「一部負担金払戻金」又は「家族療養費附加金」として支給されます。

ただし、標準報酬月額が530,000円以上の組合員は、50,000円を超えた額が「一部負担金払戻金」又は「家族療養費附加金」として支給されます。 - ②組合員と被扶養者を合わせて同一月に一部負担金又は自己負担額が21,000円以上のものが2件以上あり、それらの額を合算して高額療養費が支給される場合には、それらの合計額から支給される高額療養費の額を控除した額が50,000円を超える場合には、超えた額が「家族療養費附加金」として支給されます。

ただし、標準報酬月額が530,000円以上の組合員は、100,000円を超えた額が「家族療養費附加金」として支給されます。

なお、一部負担金又は自己負担額には、食事療養に要した標準負担額又は個室の差額代など、療養の給付や家族療養費などの対象にならない医療費は含まれません。

また、一部負担金払戻金又は家族療養費附加金の額は、1,000円未満の場合は支給されず、100円未満の端数は切り捨てて100円単位で支給されます。

マイナ保険証等を使わなかったとき

1. 療養費、家族療養費

病気やけがの診察は、「マイナ保険証」等を使って受けるのが原則であり、緊急その他やむを得ない事情などで「マイナ保険証」等を使用できなかったときは、組合員が病院等に全額を支払います。

ただし、共済組合がその必要を認めた場合に限り、一定の基準により算定した額から一部負担金を差し引いた額が「療養費」又は「家族療養費」として支給されます。

-

①保険医療機関が近くにないとき

けがなどをして緊急に手当が必要なときに、近くに保険医療機関が 全くない場合には、「マイナ保険証」等を使用することができないので、やむを得ず保険医療機関ではない病院で診察を受けることになります。

この場合、医療費は組合員が立て替えて、後で共済組合に請求します。 -

②「マイナ保険証」等を提示できないとき

「マイナ保険証」等を持たずに旅行先で急病になり、やむを得ず診察を受けたときも同様に、医療費は組合員が立て替えて、後で共済組合に請求します。

2. 医師の指示により関節用装具・コルセットなどの治療用装具を購入したとき

医師が治療上の必要に応じ、関節用装具、コルセット、サポーターなどの治療用装具の装着を必要と認めた場合は、共済組合から、その装具の購入代金から一部負担金を差し引いた額が「療養費」として支給されます。

療養費の支給対象となるのは治療上必要なものに限られ、日常生活上又は仕事上で不便のためとか外観を整えるために装着するものは、支給の対象になりません。

3. 輸血のために生血を購入したとき

治療上の必要から、輸血のために生血を求めた場合の生血代金は、各都道府県の基準料金で計算し、「療養費」として支給されます。

ただし、親子、夫婦、兄弟などの親族から受けた血液は、支給の対象になりません。

4. 医師の同意を得てはり、きゅう、マッサージなどにかかったとき

治療上の必要から、あらかじめ医師の同意を得て、あんま・マッサージ指圧師、はり師などの施術を受けた場合の費用は、共済組合が必要と認めた範囲内で支給されます。

なお、柔道整復師から骨折、脱臼、打撲、捻挫などの施術を受ける場合には、「マイナ保険証」等が使える場合があります。

5. 国外で病気やけがのため療養を受けたとき

国外で病気やけがのため医療機関などにかかり医療費を支払ったときは、その医療費は、日本の保険点数で算定した額により支給されます。

ただし、国外での医療費は、保険点数で算定できない部分が多いため、支給額が少なくなる場合もあります。

なお、療養を目的に国外へ行った場合は、支給の対象になりません。

海外出張などで病院にかかったときの注意事項

- 海外の医療機関にかかったときは、医療費の全額を立て替えて支払ってください。

- 領収書・診断書は必ず受け取ってください。

- 旅券等海外に渡航した事実が確認できる書類の写しを提出してください。

- 海外療養を担当した者に照会することに関する同意書を提出してください。

- 書類は、全て日本語の翻訳文を添付してください。

- 共済組合への請求は、医療機関に支払った日の翌日から2年以内に行ってください。